明治二十年創業 なんばの歴史

明治20年の創業から現在に至るまで、なんば建築工房の社史をご紹介します。

1. 明治20年(1887年)

大工職人 難波 清三郎が創業

明治20年 (1887年)、初代 難波清三郎 (せいざぶろう) が、25歳の時に大工として児島上の町に創業しました (屋号: 大工難波清三郎)。初代清三郎は、温厚で腕の良い大工職人で、地元でも信頼される大工として、数々の仕事を残しました。

息子である2代目 難波増市 (ますいち) も18歳で父 清三郎の元へ弟子入りし、大工の道へ進みました。

2. 二代目 難波 増市が東京へ

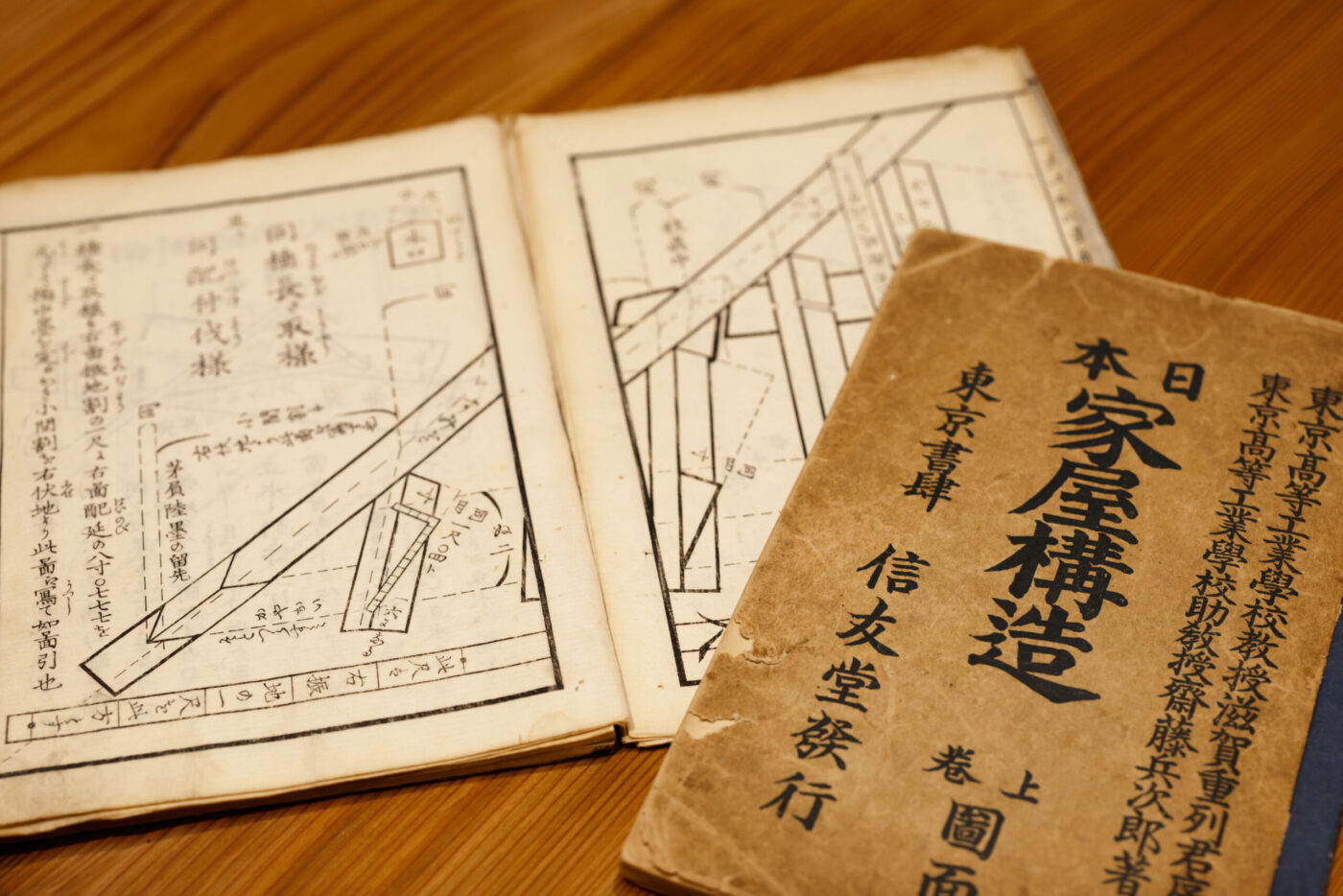

大正4年(1915年)には、後に3代目となる難波 重喜が、8人兄弟の長男として誕生しました。その後、熱心な増市は、さらなる建築技術の習得を目指し、家族と共に東京へ移り住みます。働きながら東京高等工業学校(現在の東京工業大学)の夜間部に通い、建築の勉強に熱を注ぎました。

大正11年(1922年)に初代清三郎が亡くなったあとは、増市が二代目として大工業を継承しました (屋号: 大工難波増市)。

しかし翌年、大正12年(1923年)のこと。関東大震災が発生し、東京の街は壊滅的な被害を受けました。増市は、自身が被災しながらも、学んだ技術を活かし、震災で失われた街の再建と復興に力を尽くしました。

震災から2年後の大正14年 (1925年)、増市は家族と共に倉敷・児島へ戻り、地域の大工としての仕事を始めます。この時、増市は41歳、重喜は10歳でした。ここから再び、児島での家づくりへの挑戦が始まります。

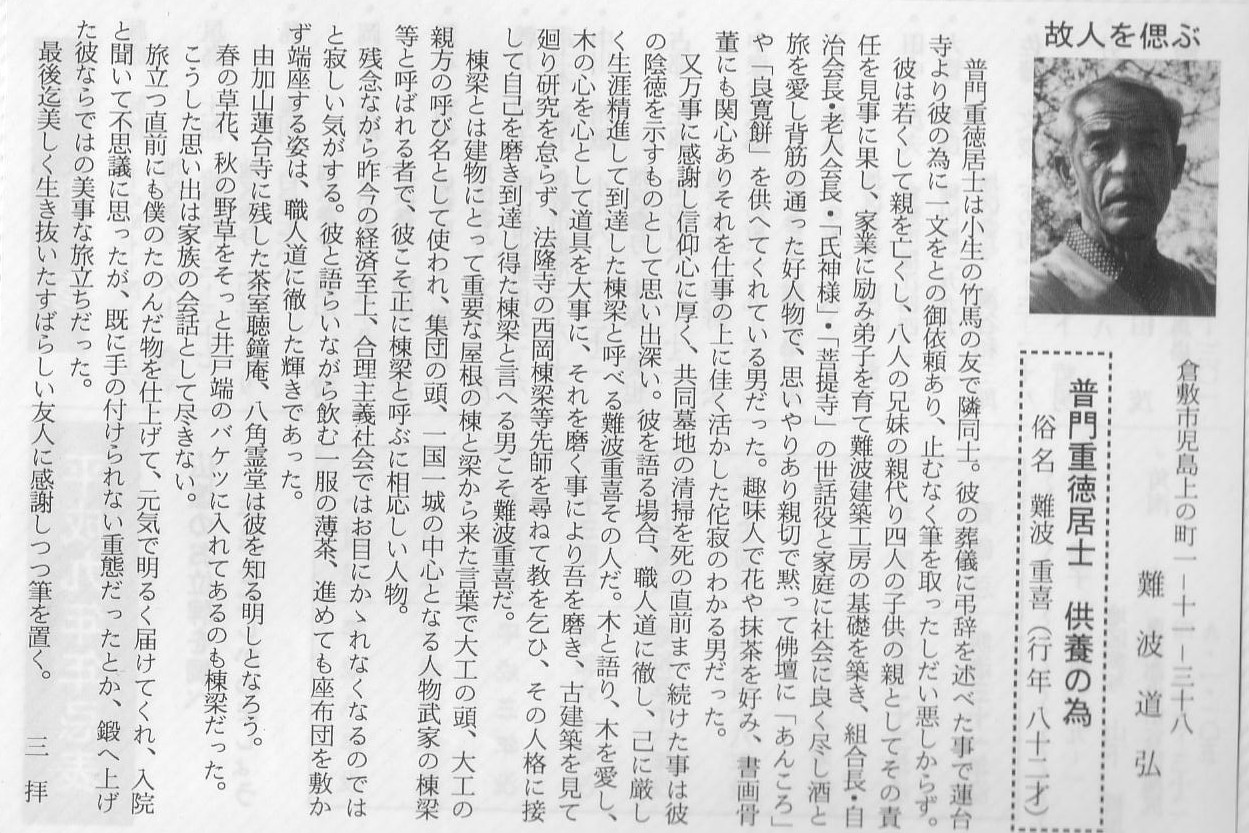

3. 三代目 難波 重喜が会社の基礎を作る

3代目難波 重喜も父と同じく、中学を卒業後すぐに大工の道へ進みました。父の手伝いをしながら大工職人として修業を重ね、仕事の厳しさや技術を学び、やがて一人前の大工となります。昭和12年(1937年)には、父・増市とともに、現在も工場がある、児島上の町に家を建て、事業所を移転しました。

翌年、昭和13年(1938年)に増市が56歳の若さで亡くなり、重喜は22歳という若さで事業を受け継ぎました (屋号: 大工難波重喜)。重喜は8人兄弟を養いながら、太平洋戦争の惨禍を耐え忍び、大変な苦労を重ねました。

戦後まもなく、昭和25年(1950年)に、4代目となる難波 恭一郎が末っ子長男として誕生。その後、昭和28年(1953年)には屋号を難波建築工業所へ改め、現在の会社の基礎を築きました。

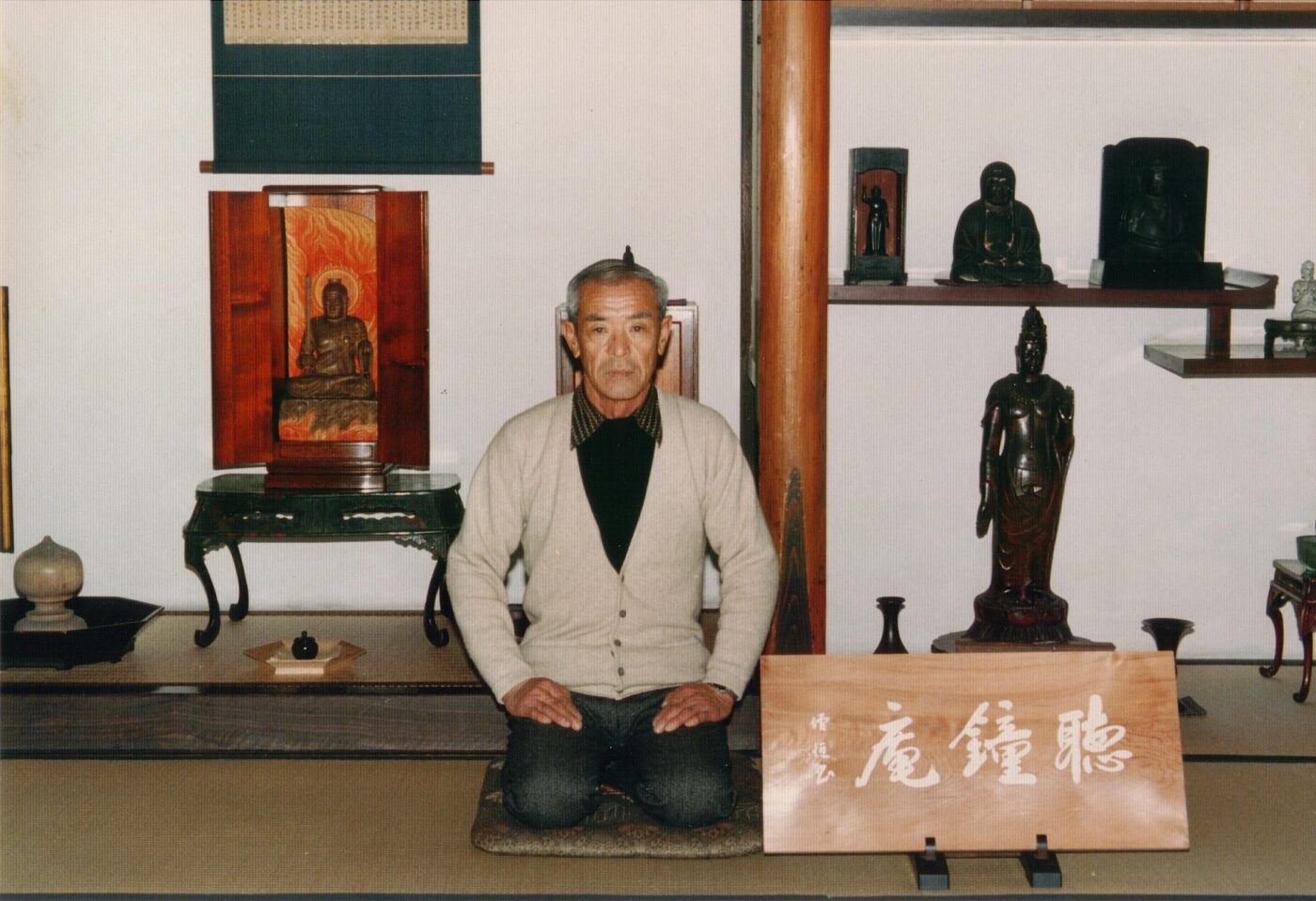

4. 社寺建築に携わり、地域の棟梁として活躍する

重喜はやがて棟梁となり、地元でも信頼される大工として仕事も順調に増えていきました。

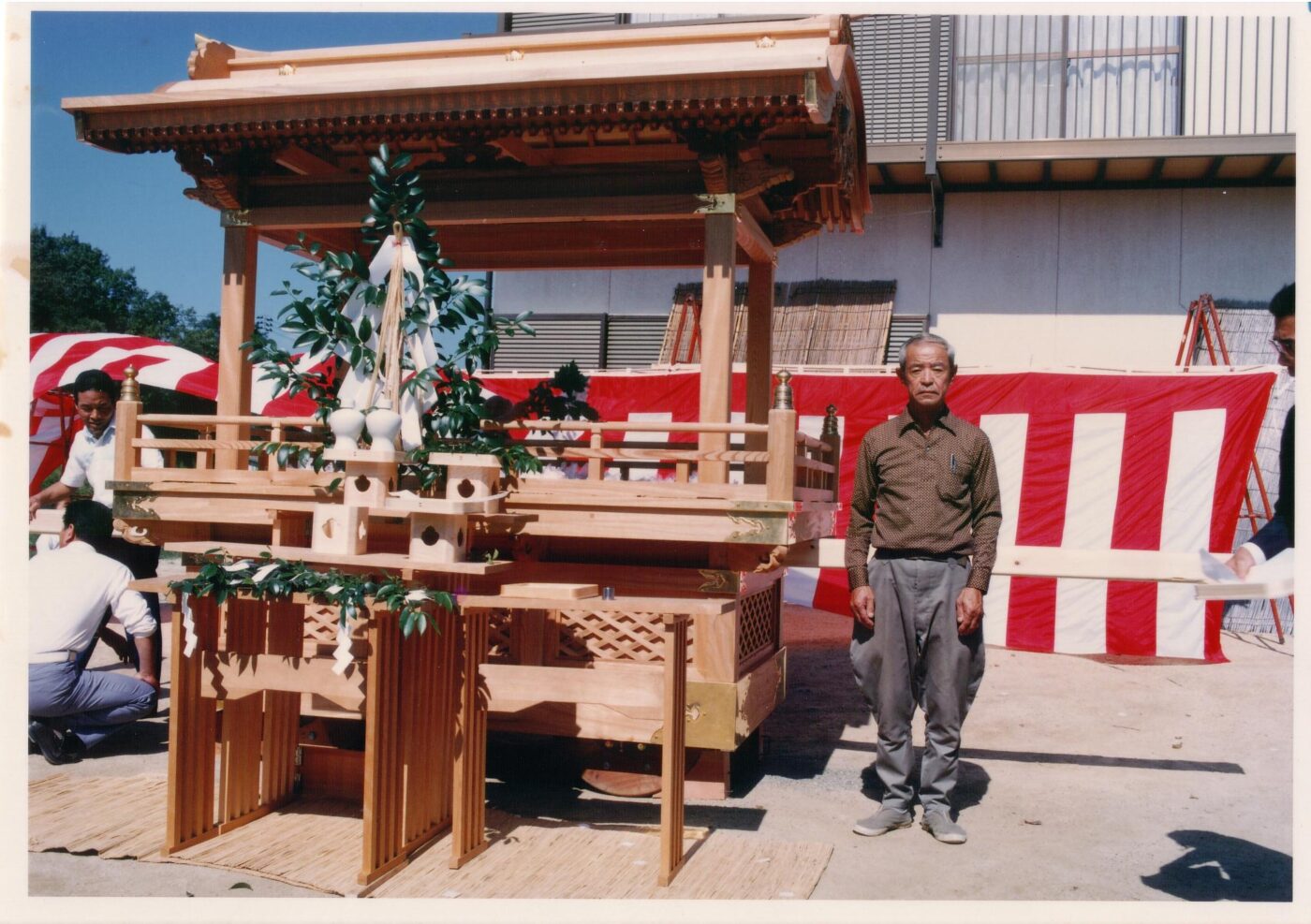

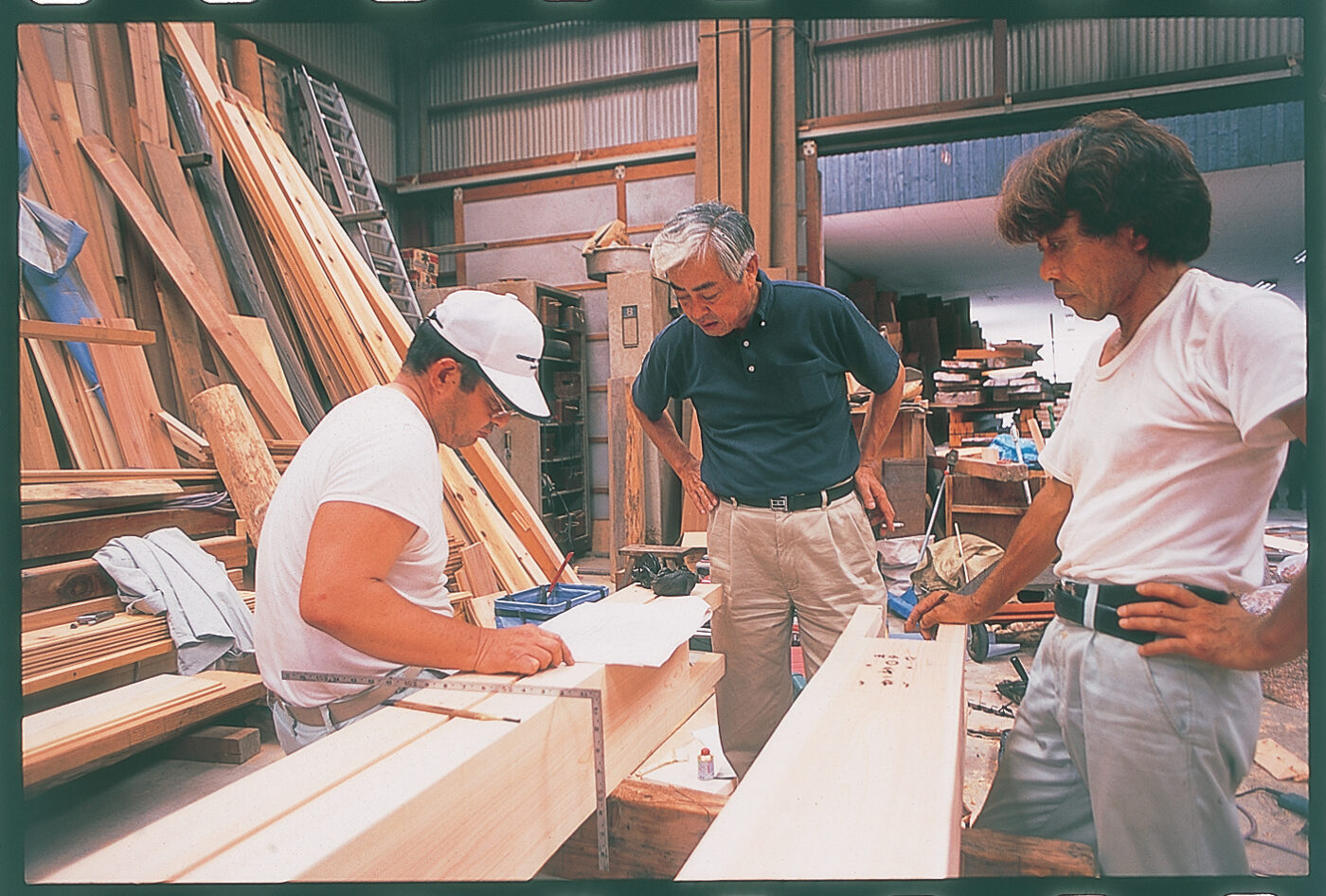

昭和60年(1985年)には由加山蓮台寺にある「八角堂」の新築工事、続く昭和61年(1986年)には同じく由加山蓮台寺にある「多宝塔」の改築工事を請負うなど、歴史的な建物にも携わりました。

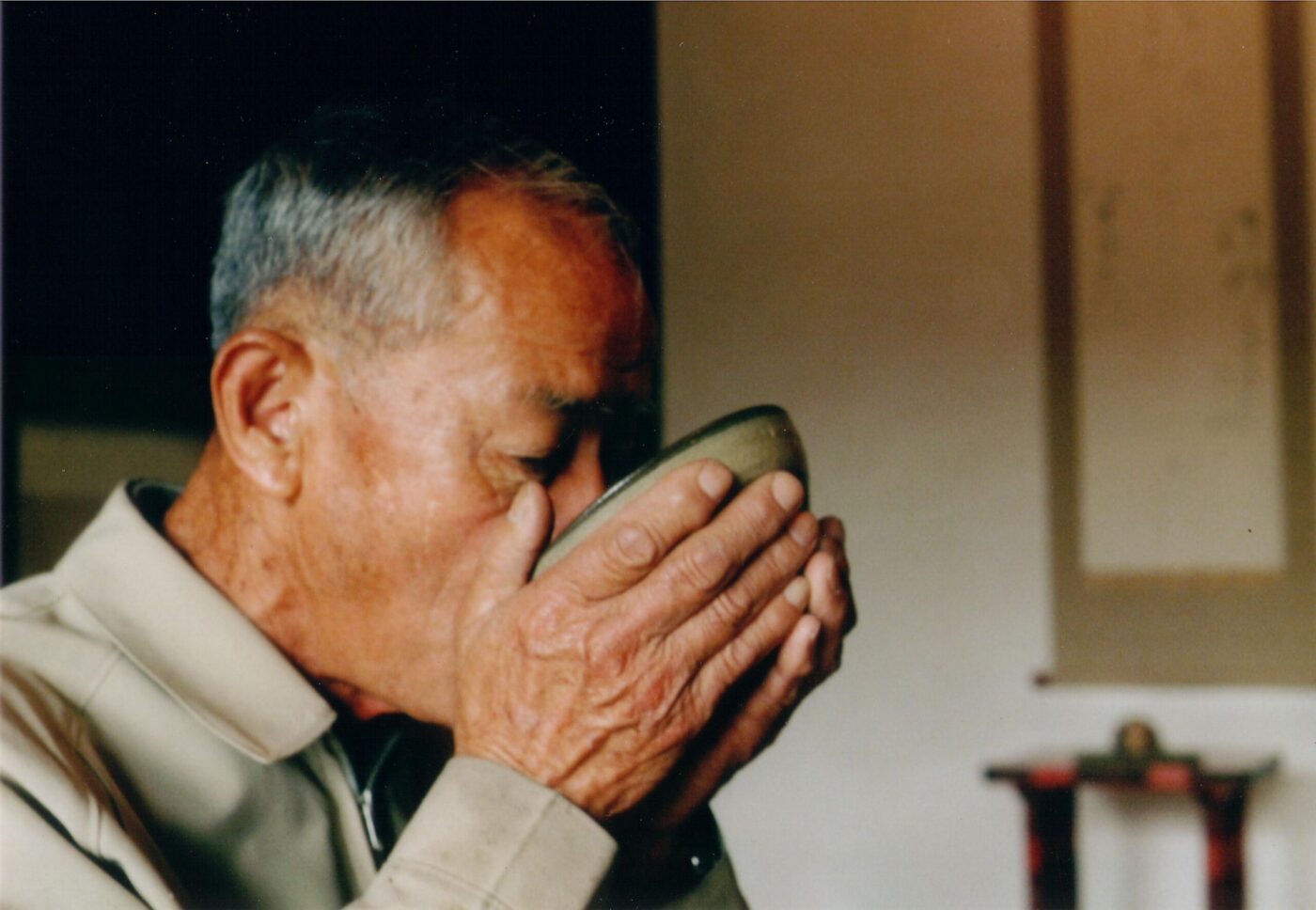

また、地域のだんじりを製作するなど、地域に根差した活動を続け、地域にも愛された職人であり、花や茶といった趣味に生きた人物でした。

5. 四代目 難波 恭一郎 会社設立へ

四代目 恭一郎は子どもの頃から職人たちが働く姿を見て育ちました。小学生の時に祖父・重喜から大工道具を譲り受け、学校帰りには進んで作業を手伝いながら、大工の仕事を覚えていきました。岡山工業高校を卒業後、地元のハウスメーカーへ就職。30歳の時に難波建築工業所を引き継ぎました。

由加山蓮台寺の実績から徐々に仕事が増え始めたこともあり、平成元(1989)年に法人を設立。社名を株式会社なんば建築工房と定め、平成3(1991)年に、現在の工場が完成しました。

会社設立に際して、恭一郎には職人に対する確固たる想いがありました。当時の大工職人は、危険な仕事で怪我も多く、万が一働けなくなった場合の保障がない、個人事業主の集まりが一般的でした。恭一郎は、”もっと職人の待遇を整え、守り、生活が保障された環境で思いっきり仕事をしてもらいたい”という想いで、職人を正社員として雇用し、新卒の大工職人希望者を採用して、安定した雇用関係のもとで、受け継がれている技術と仕事に対する姿勢を伝え、育てることを決めました。

現在の経営理念である、「職人の手仕事を活かした家づくりを通し、人を育て、技術を継承し、価値ある仕事をする」は、四代目 恭一郎のこの想いから制定されています。

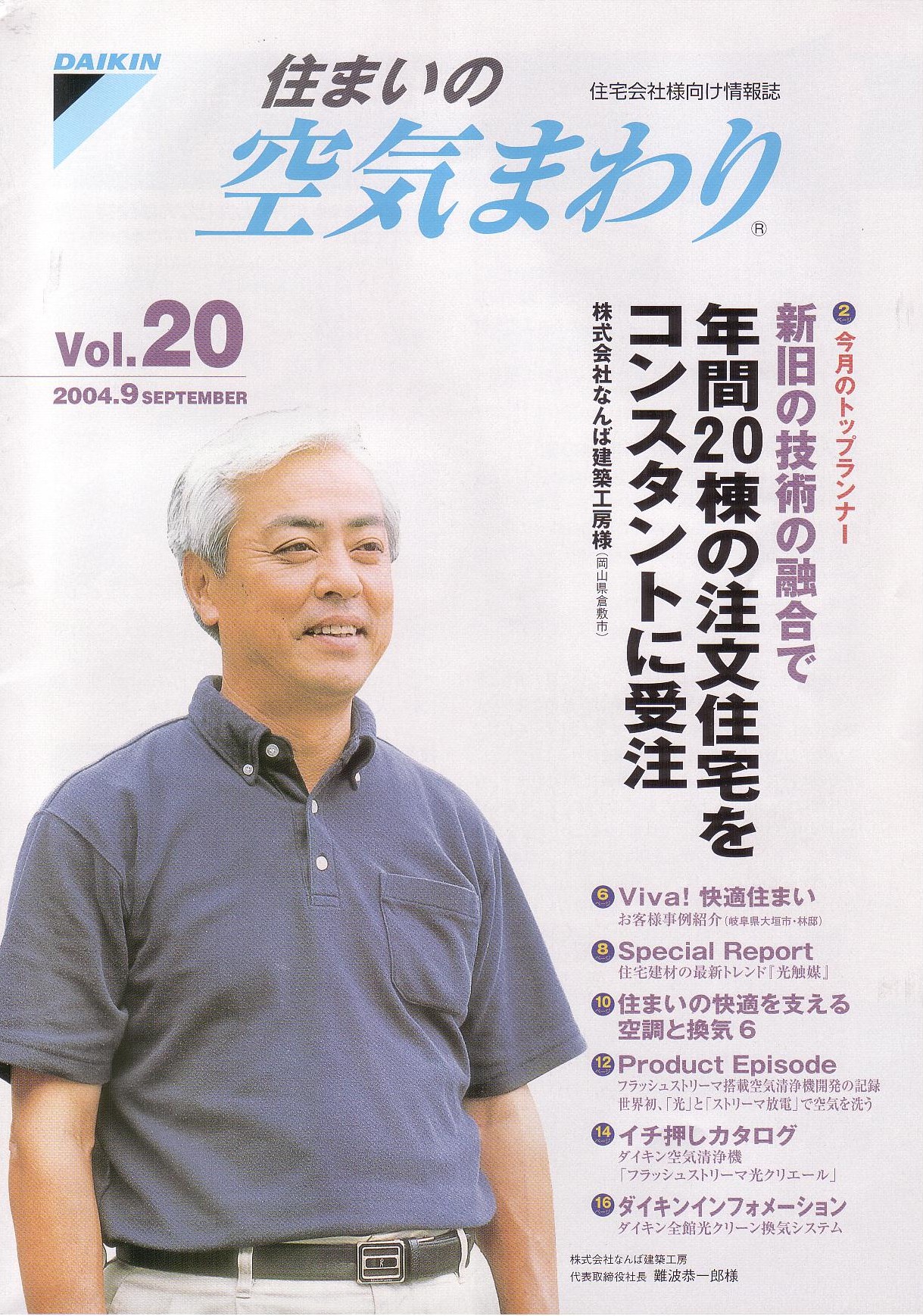

雑誌やTVなどのメディア取材にも応じ、平成12(2000)年にはRSKの「ハマイエてれび回覧板」のコーナーで、月に1回の解説者としてTV出演するなど、職人がつくる家の良さを広める活動にも注力しました。

一方で、先代から受け継いだ数寄屋建築や木造建築に限らず、コンクリート造の家や工場など、伝統建築と現代工法の融合にも積極的に挑戦し、当時としては珍しい「和モダン」の家づくりを進めていきました。

代々生まれ持っての大工職人であった恭一郎は、熱心な指導を続け、職人たちからも信頼を集めます。「腕の良い大工職人がたくさんいるような地域であれば、住む人も安心して暮らせる」という想いから、一人前に育った職人の独立を支援するなど、大工職人を地域に輩出し続けました。独立した職人にも引き続き仕事を任せるなど、地域ぐるみでの家づくりを進めていきました。

「単なる技能指導ではなく、いい仕事はしっかり褒めて、大工としての感性や向上心も伸ばしたいと考えています。この仕事に愛着を持てる人であれば、能力や心構えは自然と身に付いてくるもの。すぐに一人前になれる世界ではありませんが、ゆくゆくは棟梁として独り立ちできるまでの道を作るのが理想です」(難波 恭一郎、名作住宅Vol.11より)

6. 五代目 正田順也が入社

五代目 正田順也は、大阪生まれの奈良育ち。岡山理科大学への進学をきっかけに岡山へ移り住み、地域の住宅メーカーに営業職として就職しました。建築について学んだことがなかったため、最初は苦労しながらも、家づくりのことや、職人仕事について勉強を続けました。

当時はバブル期だったこともあり、住宅業界はどんどん家を作って売って、を繰り返し、家を“建てる”というより、“買う”という感覚の世界。しかし、景気の後退とともに売上が伸び悩み始め、順也は悩んでいました。そこへ後輩として入社してきたのが、四代目 恭一郎の次女である、千秋でした。千秋が一緒に案を考えるように持ちかけ、二人で作り上げた新しい家のコンセプトが大ヒット。通常、2〜3組しか来ない見学会に、70組以上が訪れ、順也は家づくりの魅力や喜びを強く感じました。

やがて、順也は千秋と結婚。業績が上がってきたことを機に、順也は10年勤めた会社を辞め、平成18(2006)年に、なんば建築工房への入社を決意しました。恭一郎に連れられて初めて見たなんばの家は、木のいい香りがして、「丁寧に作られている、素晴らしい家だな」と感動。職人の想いや技術があるからこそつくれる家だ、と感じた順也は、営業・コーディネーターとして、手仕事や伝統技術の素晴らしさを伝えながら、多くの家づくりに携わりました。

7. 五代目 正田順也が事業継承

平成25(2013)年、五代目 正田順也が事業を継承し、代表取締役社長に就任しました。